[02972]

《中医基础理论(一)》自学考试大纲

浙江省教育考试院

二零一五年六月

指定教材:《中医基础理论》,孙广仁、郑洪新主编,中国中医药出版社2012第3版

一、课程性质与设置目的要求

《中医基础理论》是中医学的基本概念、基本知识、基本原理和基本规律的理论体系。中医学理论课程是关于中医学及其相关学科的专业基础课和入门课。中医基础理论课程的内容,主要包括中医学的哲学基础,中医学对人体生理的认识、中医学对疾病及其防治的认识三部分。

设置本课程的目的是,使自学应考者在全面了解中医基础理论体系的形成、发展和基本特点的基础上,掌握学习中医学的思维方法,全面掌握人体的生理及病理现象,提高学生的创新能力和实践能力,培养以中医药为核心,多学科、复合型高级人才。

学习本课程,要求学生掌握中医学的思维方法(精气、阴阳、五行学说);掌握中医学对人体生理的认识(精气血津液、藏象、经络、体质);掌握中医学对疾病及其防治的认识(病因、发病、病机、防治原则)。

二、考核目标

绪论

1、学习目的和要求:

(1)掌握中医学理论体系的主要特点;

(2)了解中医学理论体系的形成和发展;了解中医学的学科属性;了解中医基础理论课程的主要内容。

2、考核知识点:

(1)中医学理论体系的形成和发展

(2)中医学理论体系的主要特点

3、考核要求:

(1)中医学理论体系的形成和发展

识记:中医学理论体系形成和发展的标志以及代表性医家、相关著作和学术流派;

理解:中医学理论体系形成的条件。

(2)中医学理论体系的基本特点

识记:整体观的概念;辨证论治的概念;

理解:证、症、病的区别和联系;

应用:同病异治;异病同治的临床应用

第一章 中医学的哲学基础

1、学习目的和要求:

(1)掌握古代精与气的基本概念、精气学说的基本内容;掌握阴阳的概念和阴阳学说的基本内容;掌握五行的概念和五行学说的基本内容;

(2)熟悉精气学说在中医学中的应用;熟悉阴阳学说在中医学中的应用;熟悉五行学说在中医学中的应用。

(3)了解天地人一体思维方式、形象思维方式、辨证思维方式、类推思维方式。

2、考核知识点:

(1)精气的概念;精气学说的基本内容;

(2)阴阳的概念;阴阳学说的基本内容;

(3)五行的概念;五行学说的基本内容。

3、考核要求:

(1)精气的概念;精气学说的基本内容;

识记:精气的概念;精气的特性

理解:事物的精气组成

应用:精气学说的基本内容

(2)阴阳的概念;阴阳学说的基本内容;

识记:阴阳的概念;阴阳属性的特征

理解:事物属性的阴阳分类

应用:阴阳学说的基本内容

(3)五行的概念;五行学说的基本内容。

识记:五行的概念;五行的特性;五行相生、相克、生克制化及相乘、相侮的概念。

理解:事物五行的归类;相乘、相侮的原因。

应用:五行相生、相克、生克制化及相乘、相侮、母子相及的意义。

第二章 精气血津液

1、学习目的和要求:

(1)掌握精的概念、生成和功能;掌握气的概念、生成、功能、运动及其分类;掌握血的概念、生成、运行和功能;掌握津液的概念、代谢和功能;掌握气与血之间的关系;掌握神的基本概念、生成、分类和作用。

(2)熟悉精的生成与相关脏腑关系、气的生成与相关脏腑关系、血的生成与相关脏腑关系、神的生成与相关脏腑关系;

(3)了解气与津液、精血津液之间、精气神之间的关系。

2、考核知识点:

(1)精

(2)气

(3)血

(4)津液

(5)神

(6)精气血津液的关系

(7)精气神的关系

3、考核要求:

(1)精

识记:精的概念;精的生成来源;精的功能。

应用:用精的生理功能解释病理变化。

(2)气

识记:气的概念;气的生成来源;气的功能;气机的概念;元气、宗气、营气、卫气脏腑之气、经络之气的概念、生理功能;

理解:气的生理功能的具体体现;气的运动在脏腑功能活动中的体现;元气、宗气、营气、卫气的生成、分布;营气和卫气的异同点。

应用:运用气的生理功能解释病理变化;运用元气、宗气、营气、卫气的生理功能解释病理变化;

(3)血

识记:血的概念;血的来源;血的功能

理解:血液化生与相关脏腑;血液运行的基本条件;血液运行与相关脏腑的关系;

应用:运用血的生理功能解释病理变化

(4)津液

识记:津液的概念;津液的功能

理解:津液的生成、输布和排泄与相关脏腑的关系

应用:运用津液的生理功能解释病理变化

(5)神

识记:神的概念;神的功能

理解:神的生成与相关脏腑的关系

应用:运用神的生理功能解释病理变化

(6)精气血津液的关系

理解:气与血、气与津液、气与精的关系;津血同源、精血同源的含义。

应用:运用精气血津液之间生理功能的相互关系解释病理变化

(7)精气神的关系

理解:气与精、气与神、神与精的关系。

应用:运用精气神之间生理功能的相互关系解释病理变化

第三章 藏象

1、学习目的和要求:

(1)掌握藏象的基本概念;五脏、六腑及奇恒之腑的生理特点;掌握五脏的生理功能、生理特性; 掌握六腑的生理功能和生理特性,

(2)熟悉五脏与形、窍、志、液的联系;熟悉脑、髓、女子胞的主要功能;熟悉脏与脏、脏与腑、腑与腑之间、脏与奇恒之腑之间的关系;

(3)了解藏象学说的形成和特点;了解五脏各自精气阴阳的生理作用、心包络与命门的概念。了解胆为奇恒之腑、胃津气阴阳的生理作用、辨证三焦。了解脑与脏腑精气的关系、女子胞与脏腑经脉的关系、精室。

2、考核知识点:

(1)藏象和藏象学说的概念;脏腑的分类和依据;藏象学说的基本特点;

(2)五脏

(3)六腑

(4)奇恒之腑

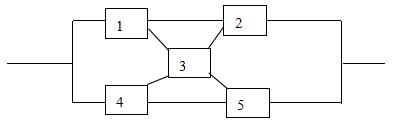

(5)脏腑之间的关系

3、考核要求:

(1)藏象和藏象学说的概念;脏腑的分类和依据;藏象学说的特点;

识记:藏象的概念;藏象学说的概念;五脏的共同生理功能和功能特点;六腑的共同生理功能和功能特点;

理解:藏象学说的特点

应用:用五脏的生理功能解释病理变化;用六腑的生理功能解释病理变化

(2)五脏

心

识记:心的生理功能:心主血脉的概念;心藏神的概念;心与志、体、窍、液的联系。

理解:心的生理特性;心主血脉的内涵;心藏神的内涵

应用:用心的生理功能解释病理变化

肺

识记:肺的生理功能;肺与志、体、窍、液的联系

理解:肺的生理特性;肺主宣降的具体体现;肺主通调水道的具体体现;肺主治节的生理作用的具体表现。

应用:用肺的生理功能解释病理变化

脾

识记:脾的生理功能;脾与志、体、窍、液的联系。

理解:脾的生理特性;脾主运化的具体体现;脾主运化与脾主统血的关系。

应用:用脾的生理功能解释病理变化

肝

识记:肝的生理功能;肝与志、体、窍、液的联系。

理解:肝的生理特性;肝主疏泄的具体作用;肝主藏血的具体作用;肝主疏泄和藏血的关系。

应用:用肝的生理功能解释病理变化

肾

识记:肾的生理功能;肾与志、体、窍、液的联系。

理解:肾的生理特性;肾主藏精的具体作用;肾主水液功能的具体作用;肾主藏精与肾主水液、肾主纳气的关系。

应用:用肾的生理功能解释病理变化。

(3)六腑

识记:胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的生理功能。

理解:胆、胃的生理特性;上、中、下三焦的生理功能特点。

应用;用胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的生理功能解释病理变化。

(4)奇恒之腑

识记:脑、髓、女子胞的生理功能

理解:女子胞与脏腑经脉的关系

应用:用脑、髓、女子胞的生理功能解释病理变化。

(5)脏腑之间的关系

理解:脏与脏、脏与腑、腑与腑之间、脏与奇恒之腑之间的联系。

应用:运用各脏腑的生理功能解释病理变化。

第四章 经络

1、学习目的和要求:

(1)掌握经络的概念、经络系统的组成;掌握十二经脉的走向、交接、分布规律、表里关系、流注次序和循行部位;掌握奇经八脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循行和基本功能;

(2)熟悉经络的生理功能;

(3)了解经络学说的形成;了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循行路线和基本功能;了解经别、别络、经筋、皮部的基本概念和主要生理功能;了解经络学说在中医学中的应用。

2、考核知识点:

(1)经络的概念和经络系统的组成

(2)十二经脉

(3)奇经八脉

(4)经别、别络、经筋、皮部

(5)经络的生理功能及经络学说的应用

3、考核要求:

(1)经络的概念和经络系统的组成

识记:经络的概念;经脉、络脉、附属部分的概念、组成及其功能

(2)十二经脉

识记:十二经脉的走向、交接、分布规律、表里关系、流注次序和循行部位

理解:命名原则;

应用:根据十二经脉的走向、交接、分布规律、表里关系、流注次序和循行部位解释病理变化

(3)奇经八脉

识记:奇经八脉分布规律;奇经八脉的基本功能;

理解:奇经八脉总的生理功能

应用:运用奇经八脉的生理功能解释病理变化

(4)经别、别络、经筋、皮部

理解:循行分布、生理功能

(5)经络的生理功能及经络学说的应用

识记:经络的生理功能

应用:运用经络学说分析病理变化

第五章 体质

1、学习目的和要求:

(1)掌握体质的概念;掌握体质的分类及其特征;

(2)了解体质与脏腑经络及精气血津液的关系;了解影响体质的因素;了解体质的分类方法;了解体质学说的临床应用。

2、考核知识点:

(1)体质的概念及其构成要素

(2)体质的形成

(3)体质的分类

3、考核要求:

(1)体质的概念及其构成要素

识记:体质的概念

理解:体质的构成要素

应用:不同体质与发病的关系

(2)体质的形成

理解:先天因素,后天因素,其他因素

应用:各种因素对体质形成的影响

(3)体质的分类

识记:体质的分类及其特征

理解:体质类型研究

应用:不同体质类型对发病的影响

第六章 病因

1、学习目的和要求:

(1)掌握六淫、疠气的概念和共同致病特点,六淫各自的性质及其致病特点;掌握七情、七情内伤的概念,七情内伤的致病特点;掌握痰饮、瘀血的概念、形成原因和致病特点;

(2)熟悉七情与脏腑气血的关系;

(3)了解影响疠气产生的因素;了解七情内伤的的形成原因;熟悉饮食失宜、劳逸失度的分类和致病特点;了解结石的概念、形成原因和致病特点;了解外伤,诸虫,药邪,医过,先天病因等其他病因的概念、形成原因和致病特点。

2、考核知识点:

(1)外感病因

(2)内伤病因

(3)病理产物性病因

(4)其他病因

3、考核要求:

(1)外感病因

识记:六淫的概念;六淫的共同致病特点;六淫各自的性质及其致病特点;疠气的概念;疠气的性质和致病特点

理解:六气与六淫的区别和联系;暑邪、热邪、燥邪致病致病的异同;掌握六淫、戾气致病特点的意义。

应用:根据六淫、戾气的致病特点分析疾病症状

(2)内伤病因

识记:七情、七情内伤的概念;七情内伤的致病特点

理解:七情与脏腑气血的关系;七情内伤的形成原因;饮食失宜、劳逸过度的分类及致病特点

应用:根据七情内伤、饮食失宜、劳逸过度的致病特点,分析疾病的症状。

(3)病理产物性病因

识记:痰饮、瘀血的概念;痰饮、瘀血的致病特点;

理解:痰饮、瘀血的形成原因;结石的概念,结石形成原因和致病特点。

应用:根据痰饮、瘀血、结石的致病特点,分析疾病症状。

(4)其他病因

理解:外伤,诸虫,药邪,医过,先天病因等其他病因的概念、形成原因和致病特点。

应用:根据外伤,诸虫,药邪,医过,先天病因等其他病因的致病特点,分析疾病症状。

第七章 发病

1、学习目的和要求:

(1)掌握发病的基本原理;

(2)了解影响发病的因素和发病的类型。

2、考核知识点:

(1)发病原理

(2)发病类型

3、考核要求:

(1)发病原理

识记:正气的概念;邪气的概念;

理解:正气抗邪的机理;正气在发病过程中的作用;邪气伤正的机理;邪气在发病过程中的作用;影响发病的环境因素;

应用:依据邪正在发病中的作用,分析疾病发生的机理。

(2)发病类型

识记:感邪即发、徐发、伏而后发、继发、合病、复发的概念。

理解:感邪即发、徐发、伏而后发、继发、合病、复发的原因。

应用:依据症状分析发病类型。

第八章 病机

1、学习目的和要求:

(1)掌握病机的基本概念;掌握邪正盛衰与虚实变化和疾病转归的关系;掌握阴阳偏胜、偏衰、互损、格拒、亡失的病机;掌握精气血及其相互关系失常的病机;掌握疾病传变的基本概念、以及病位传变、病性转化的形式。

(2)熟悉内生“五邪”病机。

(3)了解病机学说的历史沿革、及层次结构;了解津液代谢失常的病机;了解影响疾病传变的因素。

2、考核知识点:

(1)病机的基本概念

(2)邪正盛衰与虚实变化的病机

(3)阴阳失常的病机

(4)气血津液失常的病机

(5)疾病传变的基本概念

(6)内生“五邪”的病机

3、考核要求:

(1)病机的基本概念

识记:病机的概念

理解:病机的构成要素

应用:不同病机的类型

(2)邪正盛衰与虚实变化的病机

识记:邪正盛衰;虚实变化;

理解:邪与正;虚与实;错杂、转化、真假。

应用:病例分析。

(3)阴阳失常的病机

识记:阴阳偏盛;阴阳偏衰;阴阳互损;阴阳亡失;

理解:阴证与阳证;相兼、错杂、转化、真假。

应用:病例分析。

(4)气血津液失常的病机

识记:气病的病机;津液失常病机;气血津液关系失常的病机

理解:各个病机的异同鉴别。

应用:病例分析。

(5)疾病传变的基本概念

识记:疾病传变的基本概念;

理解:病位传变、病性转化的形式。

应用:病例分析。

(6)内生“五邪”病机

识记:内生“五邪”病机;

理解:各个病机的异同鉴别。

应用:病例分析。

第九章 防治原则

1、学习目的和要求:

(1)掌握预防的概念和治未病的思想:未病先防,既病防变;掌握治则的概念、治病求本的概念,以及正治与反治、治标与治本、扶正与祛邪、调整阴阳、调理精气血津液、三因制宜等治疗原则。

(2)了解调理脏腑、调理精气血津液的方法。

2、考核知识点:

(1)预防

(2)治则

3、考核要求:

(1)预防

识记:预防的概念

理解:治未病的思想;未病先防,既病防变。

应用:预防的应用

(2)治则

识记:治则的概念;治病求本的概念;扶正祛邪的概念;标本的概念;调整阴阳的概念;正治、反治的概念;三因制宜的概念;

理解:扶正祛邪的运用;标本缓急的治则;调整阴阳的治则;调理脏腑;调理精气血津液

应用:各治则的应用

三、题型举例(考试时间为150分钟)(题型仅作参考,实际命题时不受此限)

(一)单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并把它的题号写在题后括号内。1分×20题=20分

1、下列何项属于五行之“火”的脏腑( )

A、小肠 B、大肠

C、膀胱 D、胆

(二)多项选择题(在备选答案中有二至五个是正确的,将其全部选出,并把他们的题号写在题后括号内。错选或漏选均不给分)1分×10题=10分

1、既是病理产物又为致病因素的是( )

A、六淫 B、结石

C、痰饮 D、瘀血

E、戾气

(三)填空题(每空1分,共10分)

1、肺在志为 ,在液为 。

(四)名词解释:2分×10题=20分

1、正治:

(五)问答题:10分×4题=40分

1、如何理解肾主藏精?

(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。

暂无评论内容